天気図ライブラリー

ようこそいらっしゃいました!

こちらでは、2007年以降に掲載された天気図・衛星画像を所蔵しています。

|

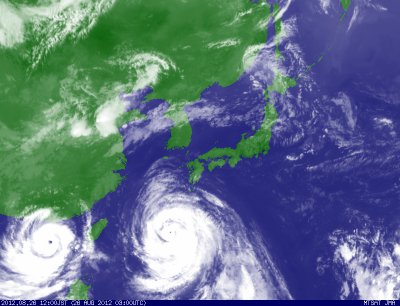

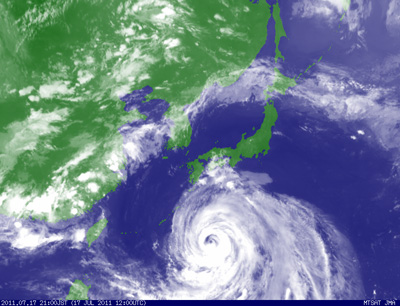

| 2012年8月26日12時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| もはやお約束の台風画像。 典型的なダブル台風で、気圧配置を見ても解るように、右側の強い方が先に北上し、 左側の弱い方が反時計回りにその後を追う進路をとるのである。 そして弱い方は、先行した方に先にエネルギーを取られてしまうことで、これ以上発達することなく消滅していくのである。 |

|

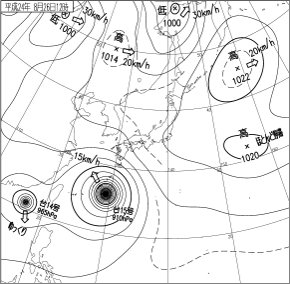

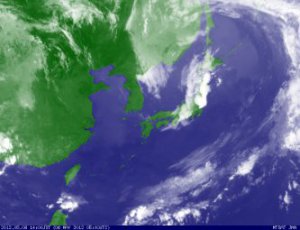

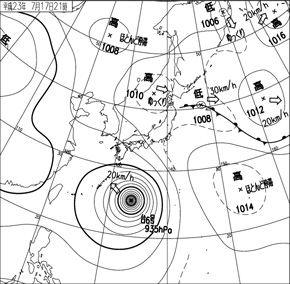

| 2012年5月6日12時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| 5月6日12時35分から13時前にかけて、つくば市北条付近において突風が発生し、大きな被害が発生した時の衛星画像と気圧配置である。 衛星画像からは、強力な積乱雲の急発達が見てとれる。 気圧配置図の方はパッとしないが、上空には-21℃の寒気が入っていた。 東京のドップラーレーダーではフックエコーやメソスケールの渦巻きも確認されており、スーパーセルが発生していたのは明白であろう。 尚、この日は午前11時過ぎから、茨城県から栃木県にかけて断続的に4つの竜巻が発生している。 藤田スケールではF1〜2クラス、一番強いつくば市の竜巻はF3クラスと認定された。 本土内陸部では稀な強い竜巻で、家屋が根こそぎ倒される等し、また鮮明な動画がメディアで発信されたこともあり、 この後の竜巻警戒に一石を投じたのは間違いないだろう。 |

|

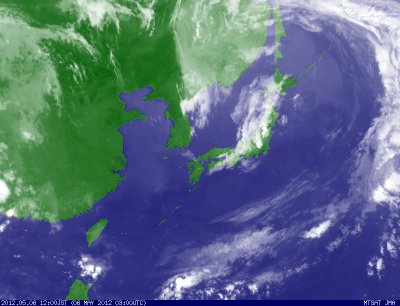

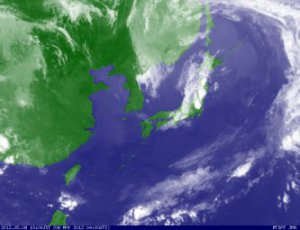

| 2012年5月6日13時00分の赤外画像(左)と同日14時00分の赤外画像(右)【出典:気象庁】 |

|

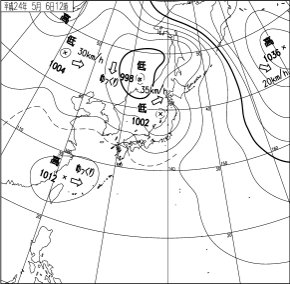

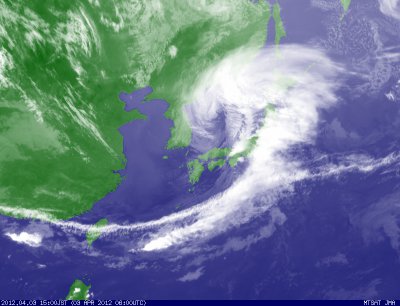

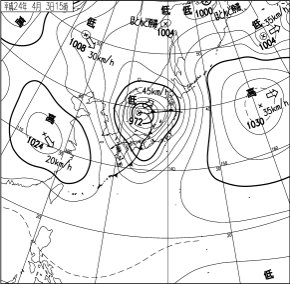

| 2012年4月3日15時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| トップページに掲載された画像第8号。 低気圧が日本海で急速に発達し、寒冷前線が西日本から北日本を通過して、各地に短時間豪雨と強風による災害をもたらした。 季節の変わり目に日本海低気圧が急発達することは度々あるが、今回の低気圧では2日21時から3日21時までの24時間に中心気圧が42ヘクトパスカルも低下した。 これ程の気圧低下は稀で、この様な低気圧は俗に「爆弾低気圧」と呼ばれている。(尚、これは気象用語ではない。) 気象庁によれば、この低気圧の急発達は、低気圧と対流圏界面付近の気圧の谷との相互作用および南からの水蒸気供給が大きく寄与していたとのこと。 寒冷前線通過時には、雨の少ない総支配人の住む地域では稀な短時間豪雨が見られた。 |

|

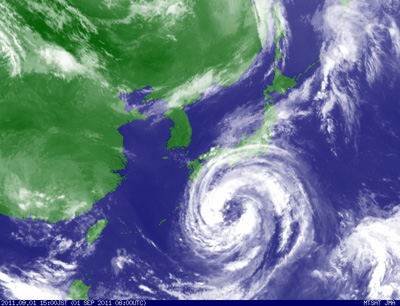

| 2011年9月1日15時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| トップページに掲載された画像第7号。 台風と言えば「コンパクト型」を想像しやすいが、この台風は「ドーナツ型」で、 中心気圧はあまり大きく下がらず、目も大きいが、影響が広範囲に及ぶのが特徴である。 発生して2〜5日は小笠原諸島付近で停滞していたが、その後ゆっくり北上。 当初は、そのまま北上して関東地方や東北地方の太平洋側を通過すると見られていたが、 太平洋高気圧が予報に反して異様に勢力を強めるに従い、日に日に進路は西にずれていき、 自転車並みのゆっくりとしたスピードのまま高知県に上陸した。 そのまま2日がかりで縦断し、日本海に出てもスピード、進行方向ともに変わらず、温帯低気圧となった。 ドーナツ型の為、中心から離れた紀伊半島で、台風に吹き込む風と太平洋高気圧の縁を回る風が合流。 しかも台風がほぼ北に進んだ為、暖かく湿った気流が同じ所に流れ込み続けることとなり、総降水量は広い範囲で1,000mmを超え、 奈良県上北山村にあるアメダスでは、72時間雨量が1976年からの統計開始以来の国内の観測記録を大幅に上回る1,652.5mm、総降水量は1,808.5mmに達し、 一部の地域では解析雨量で2,000mmを超えるなど記録的な大雨となった。 大規模な洪水や土砂災害も各地で発生、土砂ダムも形成されるなど、甚大な被害をもたらした。 |

|

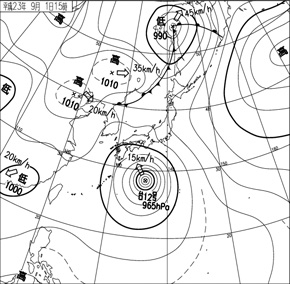

| 2011年7月17日21時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| インターネットでも話題となった、7月としては史上最大級の台風。 超大型で非常に強い勢力にまで発達した。 当初は、西日本直撃との予報が出ていたが、 近畿では観測史上3番目のスピード梅雨明け以後、強く張り出していた太平洋高気圧が急速に衰退、 四国上陸寸前で西に進路を切り、一旦徳島県に上陸するが、そのままUターンして紀伊水道に出た後、 紀伊半島をかすめて、何と南南東へと向かって行ったのである。 関東の南東海上で、太平洋高気圧の縁にようやく到達するや、再び北上を開始、東北地方の東海上を通過して行った。 3月の東日本大震災に次ぐ、自然災害のダブルパンチは回避されたものの、 夏台風特有の奇抜な進路に、ツッコミたくなった人は関西以外にもいたのではないだろうか。 ちなみに、太平洋高気圧の衰退により、この後梅雨前線が復活。 8月に入るまで、スカッとした夏空はお預けとなった。 |

|

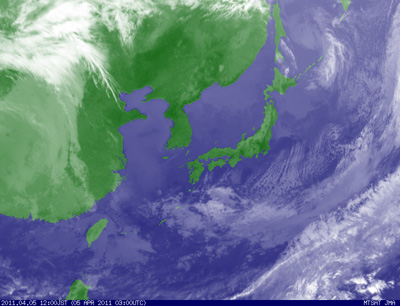

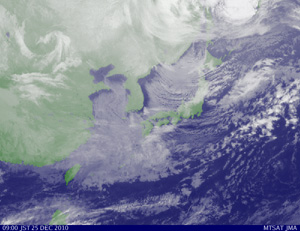

| 2011年4月5日12時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| 広大な勢力を持った春の移動性高気圧が、日本付近に張り出してきている。 高気圧の東には、冬の象徴である筋上の雲が見られ、 更にその南には、夏の象徴である熱帯低気圧に伴う対流雲が顔を出している。 高気圧が優勢である為、天気図通りの形をした広大な晴天域がはっきりと分かる。 しかし、私は過去にもっと大きな晴天域を見たことがあるので、チャンスがあればぜひ取りたいと思う。 |

|

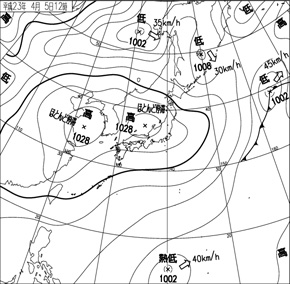

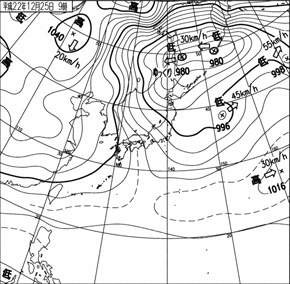

| 2010年12月25日9時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| 何てことはない、「クリスマス寒波」到来の図である。 まだ冬も前半戦だが、大陸のシベリア高気圧が南方まで大きく張り出し、 またオホーツク海上で東西に並んだ低気圧がかなりの発達を見せており、 日本付近は西高東低の強い冬型気圧配置となっている。 寒気の吹き出しによる筋状の雲が日本海や黄海一面を覆っているが、 低気圧が東西に並んでいる為、北西ではなくほぼ西風となっており、 新潟以北では、強い雪となっている。 また、高気圧と低気圧の距離が短い為、低気圧の北側と西側では等圧線がかなり混み合っており、 白く輝く雲も見受けられることから、猛烈な嵐となっていることが想像できる。 |

|

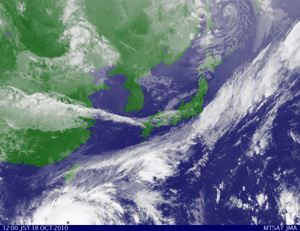

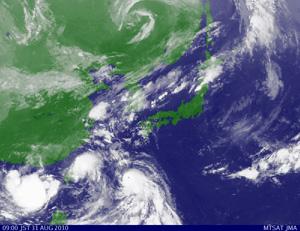

| 2010年10月18日12時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| 記録的な猛暑を記録した夏も過ぎ去り、平年よりやや高めの気温で推移しながらも、

ようやく季節通りの気圧配置となってきた。 しかし、猛暑の後遺症に台風発生数の少なさが拍車を掛け、日本周辺の海水温が以上に高くなっている。 その影響で、寒気が入ってきた際に積乱雲が発達し、東北の日本海側で竜巻の発生が見受けられている。 さて、南海上に目を移すと、19年ぶりに最低気圧885hPaを記録した台風13号が、 フィリピンのルソン島北部へ、今まさに襲いかかろうとしている。 大型で猛烈な勢力のまま上陸し、推定瞬間最大風速は90mになるという。 海水温は気温に比べて下がりにくい為、まだ暫くは猛暑の後遺症が続きそうである。 |

|

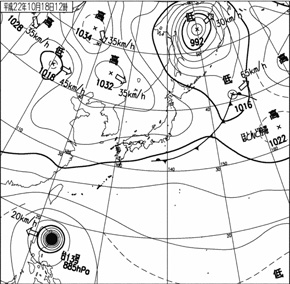

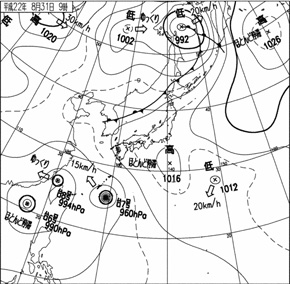

| 2010年8月31日9時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| トップページに掲載された画像第6号。 平年並みの時期に梅雨明けしてからというもの、この年の夏は猛烈な暑さを記録した。 昨年の同時期は既に秋めいていたが、この年はまだその様な気配はなく、 この後、9月第2週まで記録的な猛暑が続くこととなる。 ラニーニャ現象や偏西風の蛇行等の影響により、太平洋高気圧(小笠原高気圧)の勢力が強く、 また長期間にわたって居座り続けた為、日本各地で猛暑日日数の最高を記録した。 台風の発生数も以上に少なく、8月末でようやく8つ目である。 この時は、太平洋高気圧の極小期にあり、高気圧の縁にあたる九州・沖縄地方は、大気が不安定となっている。 |

|

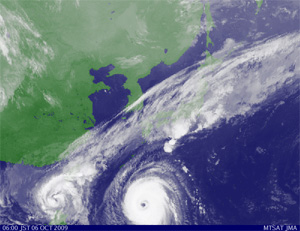

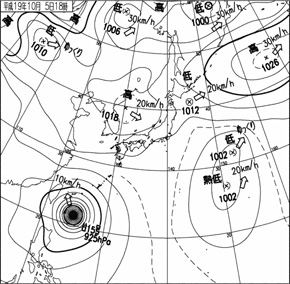

| 2009年10月6日6時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| この年は8月下旬から秋の気配が出始め、その後はゆっくりと季節が秋に向かっているようである。 秋雨前線が日本の南海上に横たわり、ここ最近はぐずついた天気が続いている。 秋と夏の高気圧がせめぎ合う中、南海上には2つの台風が発生している。 メインは18号で、コンパクトな同心円状で非常に強い勢力となっている。 一方の17号は、完全に18号に翻弄され、北上できずに周辺を迷走したあげく、 これ以上発達することもなく衰弱していくこととなる。 |

|

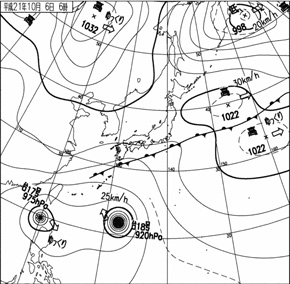

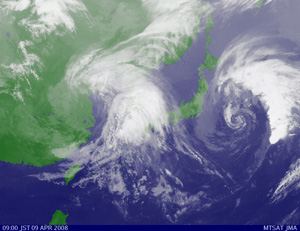

| 2009年7月1日15時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| トップページに掲載された画像第5号。 6月末頃からようやく太平洋高気圧が強まり、梅雨前線が本州上にまで北上した。 これで、沖縄地方は梅雨明けを迎えることになる。 太平洋高気圧とオホーツク海高気圧がせめぎ合い、前線の活動が活発になっている。 本州の南岸沿いにある積乱雲の帯が、暖湿気流の強さを物語っている。 前日からこの日にかけて、九州北部は集中豪雨に見舞われ、河川の氾濫による浸水や土砂災害による被害が出た。 この後、強い雨の区域は徐々に東へと移っていった。 しかし、梅雨らしくない天気から一変、いきなり梅雨末期モードに突入である。 一気に水不足は解消されたが、これは逆に降りすぎだ。 |

|

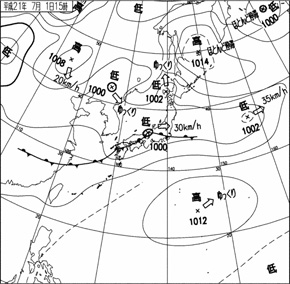

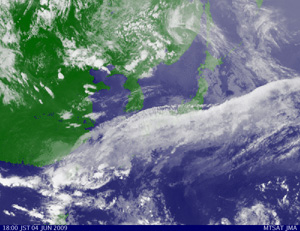

| 2009年6月4日18時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| 今年の関東以西(沖縄を除く)が梅雨入りしたばかりの赤外画像と実況天気図。 この後、梅雨前線が一時南下した為、実際に梅雨入り(と見られる)宣言が出されたのは1週間位後だったのだが、 この日が梅雨入りだと考えている気象予報士は少なくなかったものと思われる。 日本の南海上の低気圧は、東の高気圧帯に行く手を阻まれ、ゆっくりとしたスピードで東進し、 翌日にかけ関東以西に弱い雨をもたらした。 この後、なかなか太平洋高気圧が強まらず、6月中は日本のやや離れた南海上に停滞することになる。 前線が張り付いたままの沖縄地方には大雨をもたらすものの、 本州には雲が時々広がるだけで雨はほとんど降らず、西日本は水不足に陥った。 |

|

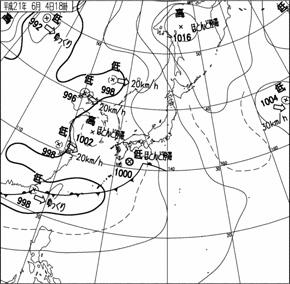

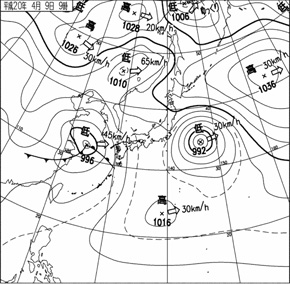

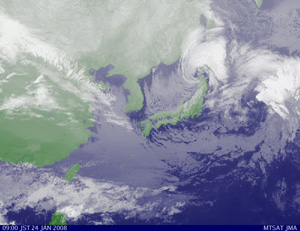

| 2008年4月9日9時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| トップページに掲載された画像第4号。 これもラニーニャ現象の影響か、偏西風が蛇行し、日本付近で寒冷低気圧が発生している。 日本の東海上の低気圧は、台風ではなく寒冷渦。昨日、関東地方に猛烈な風と雨をもたらした。 今は992hPaと衰弱してきているが、関東地方通過時は986hPaにまで発達していた(冷たい台風と言ってもいいだろう)。 一方、九州の西にある低気圧には暖湿気流の流入が強く、まだ日本付近には寒気が残っていることもあり、 こちらも大きな天気の崩れが予想されている。 この低気圧も、この先かなり発達するものと思われる。 しかし、天気予報も少し考えた方がいいのではないかと思う。 寒冷渦や爆弾低気圧(短い時間で急発達する低気圧)についても、台風並の強い警鐘を鳴らすべきではないのだろうか? まあ、利用者としては、台風でなければ、「そんな大したことないだろう」という頭になってしまうところがあるので、 一概に予報だけのせいにはできない面もあるのだが…。 |

|

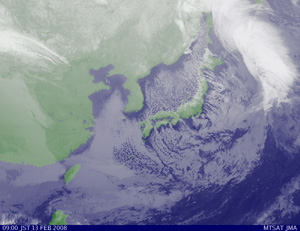

| 2008年2月13日9時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| 何てことはない、典型的な冬型気圧配置だが、これが今冬一番の寒気流入である。 願望叶い(?)2月に入って平年を下回る寒さが続いている。 大陸のシベリア高気圧が大きく張り出し、また北海道の東海上には低気圧があって、 日本付近は西高東低の強い冬型気圧配置となっている。 寒気の吹き出しによる筋状の雲が日本海や黄海一面を覆っており、太平洋や東シナ海にも広く分布している。 高気圧はさほど強くはないが、南北に4つ並ぶ発達した低気圧の列は圧巻だ。 これだけ深く長い気圧の谷が形成されれば、寒気はかなり南にまで入り込むことになる。 よって、西日本でも数多くの地点で降雪が観測された。 これでこの冬もピークを迎え、春へと歩み出すであろう。 今冬は南岸低気圧が頻繁に通ったこともあり、瀬戸内地方のこの辺りも、何度かうっすらと雪が積もった。 |

|

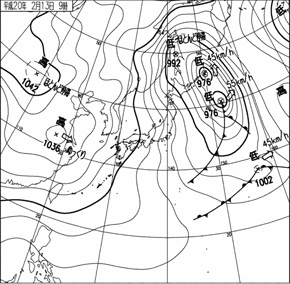

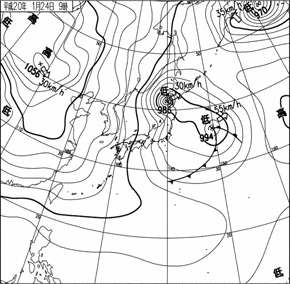

| 2008年1月24日9時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| トップページに掲載された画像第3号。 ラニーニャ現象により今冬は寒くなると言われながらも、 12〜1月は暖冬傾向にあるが、ようやくここにきて、徐々に真冬の寒気が入りつつある。 大陸の強大なシベリア高気圧が張り出し、また津軽海峡付近と北海道の東海上には発達した低気圧があって、 日本付近は西高東低の強い冬型気圧配置となっている。 現在、津軽海峡付近の寒冷渦が、北海道を中心にに猛烈な吹雪をもたらしている。 また、寒気の吹き出しによる筋状の雲が日本海一面を覆っており、太平洋側の一部にも流れ出している。 台湾の南には、前線帯による雲バンドが見られる。 この位置はほぼ平年並みだが、つい最近までは沖縄付近にかかっていた。 この雲バンド、記録的暖冬だった去年もそうだが、最近北に上がってきている気がする。 昔はこの頃、南岸低気圧が当たり前の様に通ることなんてなかったのに…。 筋状の雲も、画面いっぱいに出ていたはずである。 昨夏同様、寒さの底は遅れて2月から3月にかけてやってくるのだろうか?ほとんど願望だが…。 意外と、北極育ちの寒気を伴った南岸低気圧が大雪を降らせたりして? |

|

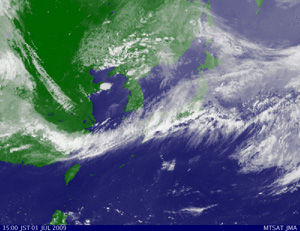

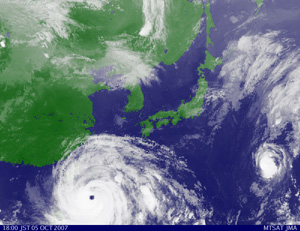

| 2007年10月5日18時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| トップページに掲載された画像第2号。 これだけ大型で強い台風はそうそうお目にかかれない。 …でも、地球温暖化で、これからはよく見られるようになるのだろうか? 台湾の南東海上に、大型で猛烈な台風15号があり、ゆっくり北上している。 更にはるか東には熱帯低気圧があり、翌日台風17号となった。 日本付近は移動性高気圧に覆われている。 その後方モンゴル付近には気圧の谷があり、背後に寒気が控えている。 台風15号は目がはっきりとしており、雲も同心円状にしっかりまとまっていて、この時がピークだったと思われる。 とは言え、実際この15時間後に中心気圧が920hPaにまで達したのだが、雲の形は既に崩れ始めて楕円形になっていた。 それに比べて、この時の15号はホントにきれいである。 それにしてもデカイ…。日本列島がスッポリ入りそうだ。 でも、大きさは『大型』で強風域の半径は650km。 もし、800km以上なら『超大型』と呼ばれるが、こんな大きさで、同じ『猛烈な』勢力で日本列島に接近・上陸したら、 本当に大変なことになる。 15号は、この後急激に勢力が衰え、温帯低気圧として日本列島の南岸を足早に駆け抜けて行った。 |

|

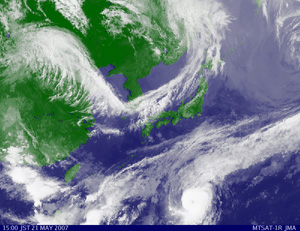

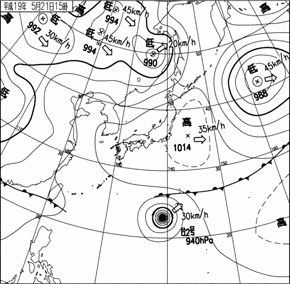

| 2007年5月21日15時00分の赤外画像(左)と実況天気図(右)【出典:気象庁】 |

| みなみ気象予報前線リニューアルに伴い、トップページに掲載された画像第1号。 よって、できるだけ多くの要素を兼ね備えた気圧配置がないかと思って探していたら、運良くこの画像に出会うことができた。 北朝鮮からシベリア地方は、冬の空気に覆われており、 黄海から日本海にかけて、寒帯前線ジェットに伴うL字型の雲バンドが見られる。 その南にあたる日本付近は、春の移動性高気圧に覆われていて晴天となっている。 それと東の海上で発達した低気圧との間で西高東低の冬型の気圧配置となっており、 背の低い対流雲が一帯に広がっている。 台湾の南から小笠原地方にかけて、亜熱帯ジェットに伴う梅雨前線と小型で強い台風2号が見られる。 更にその南の太平洋上には、夏の太平洋高気圧が顔を出している。 寒冷渦だけが見られないが、そこまで求めるのは贅沢だろう。 これだけ役者が揃っているだけでも十分な価値がある。 うっすらと目が見える最盛期の台風といい、きれいに直角に曲がったL字型の雲バンドといい、ホントにきれいな画像である。 ああ、これで寒気もあればパーフェクトだったのに…。 |